As origens do municipalismo português perdem-se nas memórias do tempo. As primeiras comunidades autónomas surgiram pela necessidade de povoações isoladas de se organizarem, face à ausência ou fraqueza de um poder central.

Territórios sem chefes

Durante a conquista islâmica, os nobres visigodos e os bispos refugiaram-se nas Astúrias, região montanhosa do norte da península ibérica. Ao fugirem, deixaram vazios os seus cargos de poder. As suas terras ficaram sem chefias ou organização administrativa. Largos territórios fronteiriços, pela instabilidade da situação, ficaram desta forma por sua própria conta…

Estas populações “esquecidas” tiveram que se organizar por elas mesmo. Frente a um poder central inexistente, tradições e costumes para reger a vida em comunidade desenvolveram-se em autonomia.

Comunidades autónomas

Com o tempo, estas comunidades desenvolveram tradições e costumes que iriam reger a vivência comunitária. À grande diversidade de comunidades no que é hoje Portugal corresponde à grande diversidade de organizações autónomas, adequadas às suas realidades e história. Reunidos em concilium, em assembleia, os moradores ou vizinhos das primeiras comunidades escolhiam os seus juízes, garantes da justiça, e determinavam posturas, leis de âmbito local.

A organização dos concelhos foi evoluindo, enquanto a sociedade se complexificava, com o surgimento de cada vez mais cargos especializados. As primeiras comunidades regiam-se simplesmente, com grandes assembleias periódicas onde todos os vizinhos podiam intervir nas grandes decisões comuns, pelo menos uma vez por ano. Porém, na maioria das vezes, só os homens-bons participavam nestas assembleias, com direito de voto. Em claro, as assembleias eram para os homens livres que não tinham dependência familiar ou profissional.

Os assalariados, as mulheres, os filhos menores, mas também os judeus ou mouros eram assim excluídos da organização concelhia. Muitas vezes, os que não eram cristãos dispunham de uma organização paralela, sendo as judiarias e mourarias chefiadas por um alcaide escolhido por eles, à semelhança dos concelhos.

O concilium, aberto a todos os homens-bons é completado pelo consilium, uma assembleia restrita, de dois a quatro homens-bons eleitos por um período definido e que reuniam várias vezes por semana. A igualdade entre vizinhos não era, de todo, uma realidade. Desde a criação dos primeiros forais fez-se a distinção entre os habitantes da vila, sede de concelho, e os habitantes do termo. Os primeiros tinham uma bem melhor proteção jurídica.

Para mais, existia uma clara distinção entre os vizinhos, consoante o contributo que podiam dar para a guerra. Assim, os cavaleiros vilãos tinham privilégios que os peões não tinham, como exempções fiscais. A maioria dos cargos municipais eram desta forma preenchidos por uma aristocracia local, constituída pelos cavaleiros vilãos. Estes cargos, apesar de exigirem rotatividade para não serem alvos de pressões, recaiam quase sempre e cada vez mais nas mesmas famílias, fossem eles juízes, vereadores, almotacés, procuradores ou escrivães.

Concelhos novos, para povoar Portugal

A Reconquista Cristã da península ibérica foi um processo lento, feito de avanços e retrocessos. Séculos de guerra quase permanente tiveram efeitos desastrosos na economia agrária das regiões fronteiriças. A instabilidade não é compatível com a agricultura, não se podendo planear a valorização de um solo ou a construção de infraestruturas.

Povoar Portugal

Os reis cristãos organizaram o povoamento dos territórios reconquistados, adaptando-se às realidades locais. Podemos afirmar que em tempos profundamente religiosos, o objetivo imediato e “oficial” era a luta contra o muçulmano. Para tal, a organização sistemática do território reconquistado era fundamental. Organização militar e de povoamento, como objetivos imediatos, e organização do desenvolvimento económico no longo prazo.

Nas zonas urbanas, queria-se num primeiro tempo o desenvolvimento das trocas comerciais, a que se juntavam preocupações predominantemente militares nas cidades de fronteira. Devia-se desenvolver e proteger o que se tinha conquistado do poderio muçulmano. Para o conseguir, a carta de foral podia atribuir privilégios aos cavaleiros-vilãos, um claro incentivo à fixação destas pessoas capazes de resistir militarmente ao inimigo.

Nas comunidades rurais, com a segurança militar mais certa, a primeira intenção era fixar uma população cristã (fosse ela moçárabe autóctone ou migrantes vindos do Norte) que valorizasse o território agrícola e que contribuísse para a riqueza do reino.

Criar Leis

A outorga de forais foi assim, nos primórdios da Reconquista, uma maneira de preencher o vazio jurídico que esteve vigente com o refluir da nobreza visigoda nas Astúrias aquando do avanço islâmico. A intenção não era tanto o de repovoar regiões desertas como Alexandre Herculano afirmava com a sua expressão o “Deserto do Douro” na sua obra História de Portugal, mas sim reorganizar povoamentos rurais que tinham aprendido a viverem em autonomia.

De facto, apesar de evidências apontando para uma quebra demográfica, estas terras de conflitos perpétuos durante a Reconquista nunca foram completamente desertas como nos indica José Mattoso no seu ensaio “Identificação de um país”. Era, portanto, necessário para os governantes cristãos assegurarem o seu poder nestas quase “terras de ninguém”, clarificando por escrito as regras que já preexistiam no seio das comunidades rurais que se tinham auto-organizado até então.

Nas primeiras cartas de foral dos séculos XI e XII estavam bem patentes os objetivos imediatos da entidade emissora, fosse ela o próprio rei, um senhor laico ou eclesiástico ou ainda uma instituição religiosa: a cobrança de impostos.

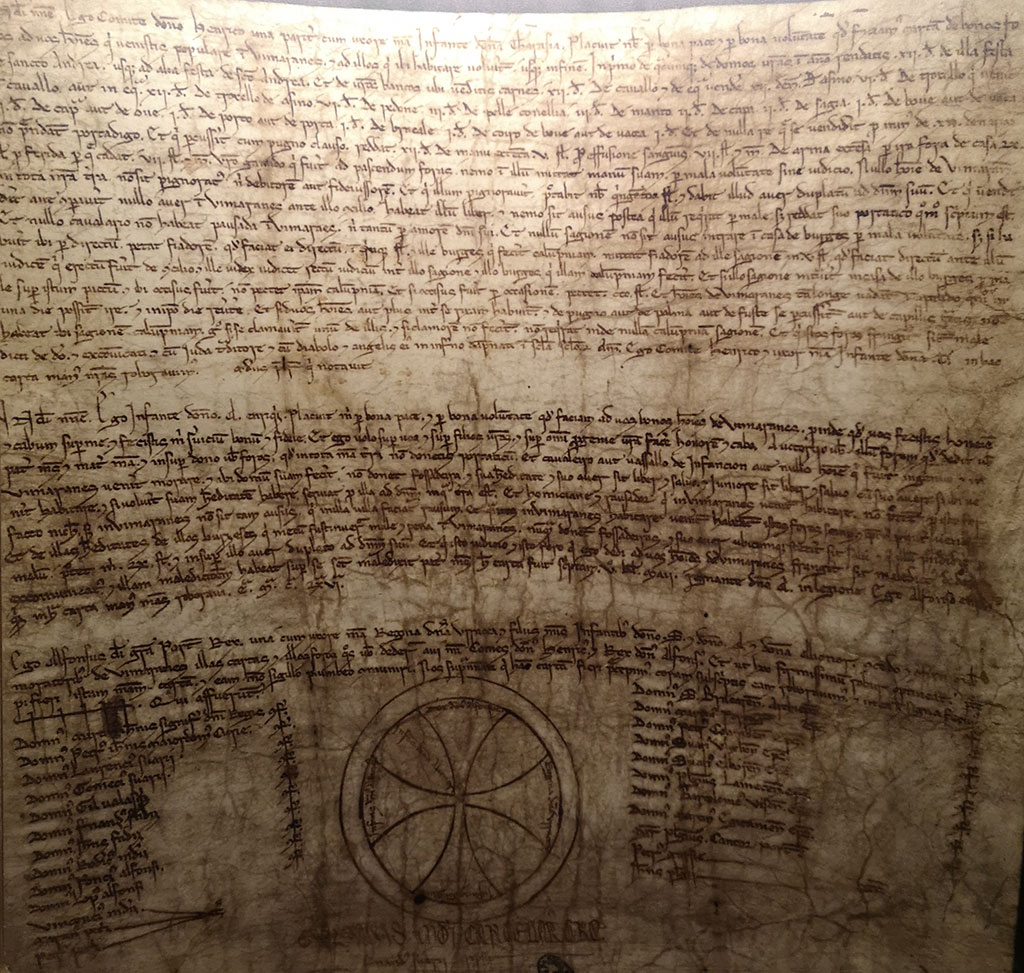

O foral de Noura e Murça, outorgado por D. Sancho II é disso um perfeito exemplo:

Dou-vos esta herdade que fica dentro destes limites com as suas povoações, com todos os seus pertences e com tudo aquilo que tenha préstimo para o homem, para que dela me pagueis ou a quem eu mandar, o foro que passo a especificar (…)

Ou seja, logo após a definição dos limites geográficos do concelho de Noura e Murça, o soberano estipula as modalidades do pagamento do que lhe é devido. Pela fiscalidade, conseguimos aferir o objetivo subjacente do foral. Em troca do imposto, obtinha-se segurança militar e justiça real. Este facto, por si só, favorece o povoamento do novo concelho, objetivo primordial da outorga de forais.

No mesmo foral de Noura e Murça, é consagrada a autonomia dos vizinhos do concelho:

Se quiserdes fazer alguma coisa nas vossas povoações ou nos vossos termos, fazei-a, e que ninguém tenha o poder de vo-lo impedir.

Esta relativa autonomia, concedida pelo rei, também é uma forma do poder régio de impedir outros senhores arrogarem-se o território. Na carta de foral fica patente que os vizinhos só devem responder perante o rei e mais ninguém.

A soma dos objetivos imediatos dos soberanos tinha como pano de fundo uma visão de longo prazo. Ao fixar populações dentro de fronteiras estáveis, ao estabelecer regras iguais para todos os vizinhos e protegendo os mais fracos dos abusos senhoriais, criou-se condições para que o reino se desenvolvesse socialmente e economicamente.

Nobreza proibida nos concelhos

A nobreza não tinha nos concelhos as suas prerrogativas habituais, limitados pelos cavaleiros vilãos que não aceitavam concorrência. A impossibilidade para os senhores de acederem a cargos concelhios foi confirmada por D. Dinis numa lei de 1311. Com a diminuição de poder de decisão das assembleias, a generalidade dos vizinhos alheou-se da coisa pública, deixando o campo livre para as elites locais. Por seu lado, a administração régia envolveu-se cada vez mais na governança concelhia, para desconforto das oligarquias locais dominantes.

A juntar ao alcaide, nomeado pelo rei e que já detinha o poder militar, veio juntar-se o juiz de fora em grande parte do reino, muitas vezes em substituição dos juízes escolhidos em assembleia. Como o seu nome indica, este encarregado da justiça tinha de ser oriundo de fora do concelho, garantindo a sua independência. Acima destes, o Corregedor, que fiscalizava a correta aplicação da justiça na sua comarca.

Reformas de D. Afonso IV

A evolução legislativa levada a cabo por D. Afonso IV mudou a fisionomia da governança dos concelhos. Passou-se a nomear cinco ou mais “vedores”, escolhidos pelo corregedor. Estes homens-bons, os futuros “vereadores”, eram responsáveis pelos principais cargos concelhios. Com D. Afonso IV, iniciou-se um “processo de uniformização dos municípios que os levará a perderem muitas das suas peculiaridades e a afrouxar a profunda ligação ao povo que estava na sua base”.

Os outros cargos concelhios eram ocupados pela aristocracia local, segundo leis que se uniformizam no decorrer dos séculos XIV e XV. Os juízes e vereadores eram tirados à sorte, por entre os vizinhos elegíveis, ou seja, a oligarquia. Os mandatos tinham a duração de um ano, e não podiam ser renovados nos dois anos seguintes.

Estas diferenças sociais onde uma oligarquia dominava as autoridades municipais eram menos vincadas em meios rurais, onde o isolamento e o fraco povoamento obrigava as populações a serem mais solidárias. O caso muda de figura nas cidades, onde os diferentes grupos sociais lutavam por mais reconhecimento. Foi o caso dos mesteirais, que conseguiram serem representados nas instâncias municipais pelo menos nas questões que lhes diziam respeito.

As ordenações filipinas vedaram quase por completo o acesso aos cargos municipais para vizinhos que não fossem oriundos da oligarquia local. Doravante, só podiam ser eleitos pessoas “cujos pais e avós também tivessem pertencido a um governo municipal”.

Bibliografia

- BETHENCOURT, Francisco – Os equilíbrios sociais do Poder. In MATTOSO, José (dir.), História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993. Vol. 3.

- CAMARA MUNICIPAL DE MURÇA – 1.° Foral atribuído a Noura e a Murça. [acedido em novembro de 2019]. Disponível na Internet: https://www.cm-murca.pt/pages/454

- COELHO, Maria Helena da Cruz; HOMEM, Armando Luís de Carvalho – Portugal em definição de fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV. In SERRÃO, Joel (dir.); MARQUES, A. H. de Oliveira (dir.) – Nova história de Portugal. Barcarena: Editorial Presença, 1996.

- COELHO, Maria Helena da Cruz; MAGALHAES, Joaquim Romero – O poder concelhio: das origens às cortes constituintes. Notas da história social. Coimbra: Edição do Centro de Estudos e Formação Autárquica, [1986?] p. 2.

- MATTOSO, José – A Monarquia Feudal (1096-1480). In História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993. Vol. 2.

- MATTOSO, José – Identificação de um país. Ensaio sobre as origens de Portugal 1096-1325. Vol. 1. 2ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1985.

- MELO, Arnaldo Sousa – Os mesteirais e o poder concelhio nas cidades medievais portuguesas (séculos XIV e XV). Edad Media. Valladolid: Universidad de Valladolid, n° 14 (2013). pp. 149-170

- REIS, António Matos – História dos Municípios [1050-1383]. Lisboa: Livros Horizonte, 2006.

- VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo – Idade Média (séculos XI-XV). In RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal. 8ª ed. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2015 (1ª ed. 2009).